隨著便攜式媒體(ti) 播放器、智能手機和平板電腦等電池供電的消費類電子設備的不斷普及,導致家裏到處充斥著大量不同的充電器和成捆的電線。以無線方式給設備充電的概念即沒有任何直連線的連接已經推出一段時間了,現在正迅速提起人們(men) 的興(xing) 趣,使之更加靈活和更加有用。不過目前有哪些不同的技術、工程師需要應付的設計挑戰又有哪些呢?

由於(yu) 無需使用充電線纜,給消費設備進行無線充電有許多吸引人的地方。也許應該說得更明白點,無線充電的目的是通過不同於(yu) 有線或連接器等的創新方式提供給設備電池充電的新途徑。

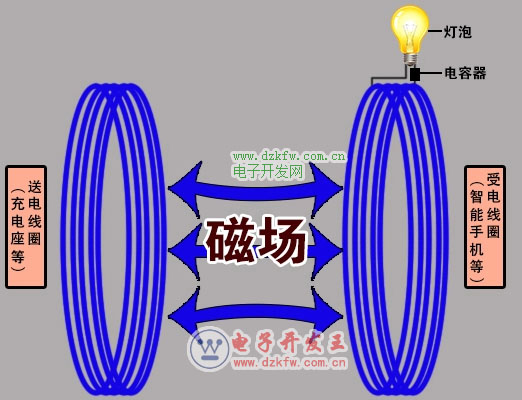

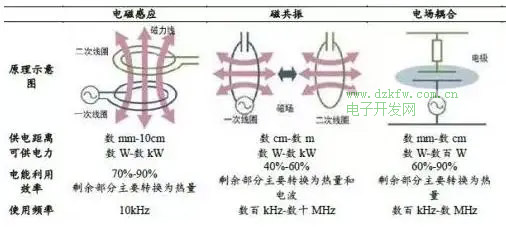

無線充電方式在諸如電動牙刷等許多消費設備中已經非常流行,其中最主要的一種方法是基於(yu) 麥克斯韋定律的感應方法,即來自某個(ge) 線圈的磁場變化會(hui) 在另外一個(ge) 與(yu) 之耦合的線圈中產(chan) 生電流。雖然使用磁場的感應方法適合類似上述這樣的許多小設備,但在平板電腦和智能手機等更加現代的消費電子設備中使用這種方法麵臨(lin) 著諸多工程設計挑戰。

隨著饋送給電池的功率的增加,相對效率或擺放耦合線圈的靈活性要求也會(hui) 提高。這種感應方法的主要考慮因素是如何控製產(chan) 生或“發送”能量並使用感應磁場傳(chuan) 送給“接收”設備的信號所產(chan) 生的電磁幹擾(EMI)。接收設備隨後將磁場能量轉換為(wei) 電能再給電池充電。Wi-Fi、藍牙、近場通信(NFC)、蜂窩係統和調頻廣播是眾(zhong) 多無線語音和數據連接方法中的一些例子,它們(men) 可能都會(hui) 受到這種電磁場的幹擾。

當然,另外一個(ge) 考慮因素是使功率傳(chuan) 輸效率盡可能高,即使在更高功率電平和更寬擺放誤差等挑戰約束條件下。在過去幾年中,業(ye) 界對於(yu) 如何實現感應充電技術提出了許多新的想法,但規避EMI影響的進展不像期望的那樣順利,因為(wei) 達到EMI兼容需要付出艱巨的努力。

最近這方麵的挑戰得到了進一步發展,這得感謝無線充電聯盟(WPC)的不懈努力。WPC是美國消費電子(CEA)組織的一項行動計劃,目的是鼓勵進一步研究開發,使無線充電更加引人注目,從(cong) 而得到更大消費群體(ti) 的青睞。

感應方法的另外一個(ge) 眾(zhong) 所周知的約束條件是需要精確地配對充電器和被充設備,這可以用電動牙刷例子來很好地描述。充電器基板上有一個(ge) 小塔,從(cong) 放置待充電牙刷的基板上升出來。使用這種方法可以使兩(liang) 個(ge) 線圈完美匹配,以確保磁能的傳(chuan) 輸。任何稍微的不對齊都會(hui) 完全丟(diu) 失功率傳(chuan) 輸能力。在使用諸如智能手機或平板電腦等要求稍大功率電平的其它設備時,這種使用方法顯然很不方便。最後,存在如何解決(jue) 電熱損失的問題。充電器功率越高,熱量損失越大。這對溫度高度敏感的鋰離子電池來說更是個(ge) 問題,很可能會(hui) 在今天外形高度緊湊的消費電子設計中產(chan) 生元件應力。

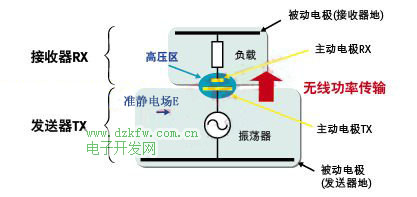

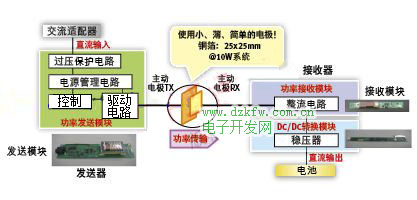

使用電容架構是可以代替磁場無線充電的另外一種無線充電方法,這種方法的原理類似於(yu) 電場的麥克斯韋定律。這種概念已經被村田公司采納,並被廣泛引入新的設計。該公司的做法是使用準靜電電場並通過電容傳(chuan) 輸能量,這種電容則是由屬於(yu) 物理上分開的器件的兩(liang) 個(ge) 電極組成。將這兩(liang) 個(ge) 器件彼此靠近就能形成一個(ge) 電容陣列,並用來傳(chuan) 輸能量。圖1a顯示了這種方法的基本原理。

圖1a:無線功率傳(chuan) 輸中發送器-接收器對原理。

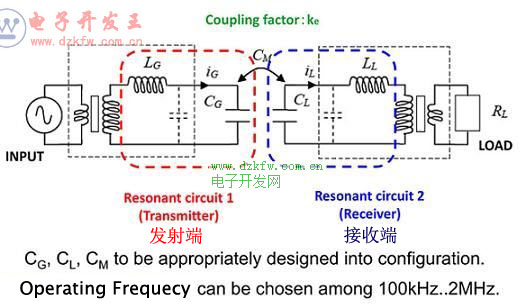

圖1b:圖1a所示發送器-接收器對的等效電路。

使用兩(liang) 組電極或極板就可以通過靜電感應實現能量的傳(chuan) 輸。充電器或“發送器”和便攜式設備或“接收器”用來有效地在組成電容的合適尺寸金屬表麵間實現縱向的準靜電耦合。其中驅動電極或主動電極要比另外一個(ge) 電極小,上麵施加的電壓較高,另外一個(ge) 電極則是被動電極,尺寸較長,上麵的電壓較低。當然正常情況下,電容傳(chuan) 輸的能量是很小的,這與(yu) 電極麵積小有很大的關(guan) 係。因此,為(wei) 了滿足給消費設備充電所需的功率水平(例如從(cong) 5W至25W),需要增加電極尺寸和耦合的電壓值,具體(ti) 取決(jue) 於(yu) 實際的配置。

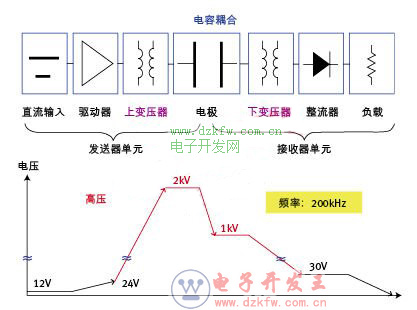

圖2a顯示了采用電容傳(chuan) 輸能量的充電器方法例子框圖,其中使用的接收器和發送器模塊是村田公司最近開發出的新產(chan) 品。這種模塊化方法允許工程師集中精力開發耦合區的電極設計,從(cong) 而有助於(yu) 快速開發出無線充電功能。通過靜電方法傳(chuan) 輸的能量大小直接正比於(yu) 所使用的頻率。因此用更高的頻率驅動電極對可以使設計處理更高的功率。然而,各個(ge) 國家對所使用的頻率和電場強度都有限製規定。實際上這種配置可以形成一種非常有效的天線結構,因此EMI因素通常會(hui) 限製設計的靈活性。為(wei) 了實現耦合電極之間的無線收發、同時盡量減小對外的輻射量,需要進行正確地設計。因此需要進一步理解和確定正確的電極尺寸、它們(men) 的設計、工作電壓、功率值、最佳工作頻率和總的尺寸約束條件。一般情況下,理想的頻率範圍在200kHz至1MHz之間,有效耦合區的電壓值在800V至1.52kV之間。

圖2a:電容傳(chuan) 輸充電器框圖。

圖2b表明,對於(yu) 一個(ge) 滿足EMI兼容要求的10W充電器來說,發送至接收電容耦合過程中存在電壓步升和步降現象。采用模塊化架構的設計概念允許裝置製造商將模塊用作黑盒子,從(cong) 而方便發送器和接收器的集成。發送器設計覆蓋到電源的鏈路、無線能量傳(chuan) 輸的控製以及根據位置靈活性目標對任何外形的主動耦合電極的控製。在接收器側(ce) ,電池接口決(jue) 定了設計如何從(cong) 主動耦合電極區域通過下變頻模塊正確地接收功率。由於(yu) 便攜式設備中使用的電池種類非常廣泛,所以電路接口的標準化設計代表著向非常方便的設計邁出了一大步,同時也要考慮到更具挑戰性的概念,比如更快的充電速度。主要得益於(yu) 歐盟委員會(hui) 持續施加的壓力,微型USB 5V充電接口正在成為(wei) 歐洲所有移動手機的標準。

圖2b:電壓步升和步降是10W充電器中發送至接收電容耦合過程的一部分。

與(yu) 感應方法相比,使用準靜電傳(chuan) 輸的關(guan) 鍵優(you) 勢之一是,待充設備在充電基座(或充電托盤)上的位置要求不是那麽(me) 嚴(yan) 格。通過x-y(表麵)方向的精心設計,當接收器遠離發送源時,仍能保持高效率且曲線相對平坦的能量傳(chuan) 輸,對任何設計(即使是有線充電器)來說效率典型值為(wei) 80%左右,因此具有非常高的位置容差性能,而z(高度)仍然是最具挑戰性的設計參數。

返回頂部

返回頂部 刷新頁麵

刷新頁麵 下到頁底

下到頁底